Pour résumer l’histoire de l’évolution de la protection du patrimoine, il faut remonter à 1922, alors que l’État québécois légifère pour protéger le patrimoine culturel. Au fil des décennies, diverses modifications législatives ont permis d’élargir la capacité d’intervention étatique dans l’atteinte de cet objectif.

Pour résumer l’histoire de l’évolution de la protection du patrimoine, il faut remonter à 1922, alors que l’État québécois légifère pour protéger le patrimoine culturel. Au fil des décennies, diverses modifications législatives ont permis d’élargir la capacité d’intervention étatique dans l’atteinte de cet objectif.

Au milieu du XXème siècle, survient un point tournant dans le domaine de la conservation, lorsque la Commission royale d'enquête sur l'avancement des arts lettres et sciences en 1951, préconise une extension du champ d'application de la loi de manière à y inclure l’architecture patrimoniale.

Jusqu'à cette date, on considère en général que les bâtiments et les lieux historiques n'ont aucune valeur intrinsèque; à moins d'être associés à des personnages ou à des événements majeurs, leur valeur architecturale compte pour peu.

En réponse aux recommandations de la Commission, le gouvernement fédéral adopte en 1953 la Loi sur les lieux et monuments historiques, qui est modifiée deux ans plus tard, pour permettre la désignation des bâtiments ayant un intérêt architectural au titre de lieux historiques nationaux.

Malgré la volonté ainsi énoncée de protéger le patrimoine, la concrétisation de cet objectif législatif n’implique pas nécessairement que tous les immeubles patrimoniaux qui se trouvent sur le territoire québécois soient protégés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Avant l’adoption de la loi 69, ces immeubles n’étaient pas formellement reconnus comme des immeubles patrimoniaux par le droit québécois. Comme tous les autres bâtiments sur le territoire d’une ville, ils demeuraient régis par les dispositions régulières du droit municipal, notamment celles prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Or, ce problème n’est pas nouveau.

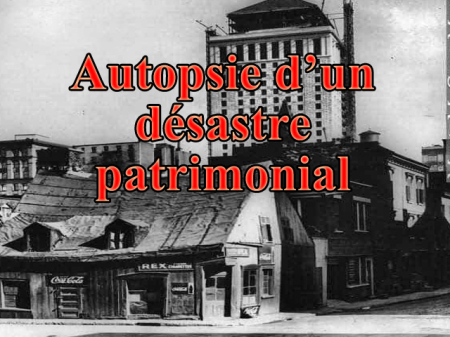

- Entre 1970 et 1980, on estime que 20 % des édifices construits avant 1920 ont été démolis. Depuis cette époque, le législateur québécois a tenté de confier plus de pouvoirs aux municipalités afin de mieux protéger le patrimoine.

- En 1974, par exemple, les municipalités se sont vues accordées le pouvoir de suspendre un permis de démolition pour laisser le temps au ministre des Affaires culturelles de se prononcer sur le classement potentiel du bien.

- Puis, en 1985, le rôle des municipalités dans la protection du patrimoine a été confirmé avec l’octroi du pouvoir de citation d’immeubles et de sites patrimoniaux sur leur territoire.

- En 2011, la Loi sur le patrimoine culturel leur a donné de nouveaux pouvoirs de protection de même que des recours destinés à assurer le respect de la réglementation relative à la protection du patrimoine.

Malgré la quantité non négligeable de bâtiments qui ont pu être protégés à la suite de ces modifications, le processus de démolition du patrimoine s’est néanmoins poursuivi dans plusieurs villes du Québec.

À Chambly, la destruction de la maison bicentenaire du patriote René-Boileau en novembre 2018 a sensibilisé les Québécois à la fragilité du patrimoine bâti et à sa destruction par négligence et abandon. À Québec, la démolition de la maison Pasquier (1698) a marqué les esprits. Le classement in extremis de nombreux bâtiments menacés de démolition par des municipalités comme l’ancien monastère des Moniales-Dominicaines-de-Berthierville, la maison Jobin-Bédard de Québec ou encore le Château-Beauce de Sainte-Marie, ont montré les limites de l’action municipale dans le domaine du patrimoine.

À Chambly, la destruction de la maison bicentenaire du patriote René-Boileau en novembre 2018 a sensibilisé les Québécois à la fragilité du patrimoine bâti et à sa destruction par négligence et abandon. À Québec, la démolition de la maison Pasquier (1698) a marqué les esprits. Le classement in extremis de nombreux bâtiments menacés de démolition par des municipalités comme l’ancien monastère des Moniales-Dominicaines-de-Berthierville, la maison Jobin-Bédard de Québec ou encore le Château-Beauce de Sainte-Marie, ont montré les limites de l’action municipale dans le domaine du patrimoine.

C’est donc pour réagir face à ce problème de démolition et d’abandon d’une partie du patrimoine bâti québécois, que de nouveaux pouvoirs et de nouvelles responsabilités ont été confiés aux municipalités par le projet de loi 69, présenté à l’Assem blée nationale du Québec le 29 octobre 2020.

blée nationale du Québec le 29 octobre 2020.

Source : Breton-Demeule, C. (2021). La protection des immeubles patrimoniaux inventoriés : vers de nouvelles responsabilités pour les municipalités québécoises. Rabaska,

L’encadrement juridique des immeubles patrimoniaux inventoriés mais non cités ou classés, constitue un élément central et nouveau de cette loi. Nous y reviendrons de manière particulière dans les prochaines sections qui abordent les nouveaux pouvoirs et les nouvelles responsabilités des municipalités à l’égard de ces immeubles.