La région des Laurentides est une région aux paysages exceptionnels qui possède un patrimoine culturel riche et diversifié.

La région des Laurentides est une région aux paysages exceptionnels qui possède un patrimoine culturel riche et diversifié.

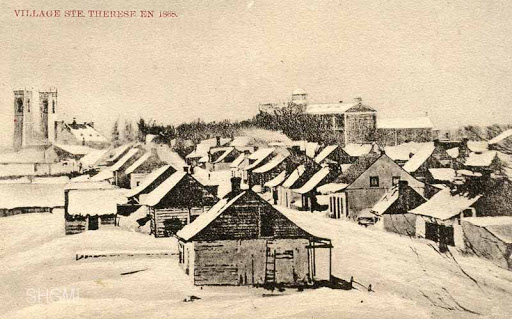

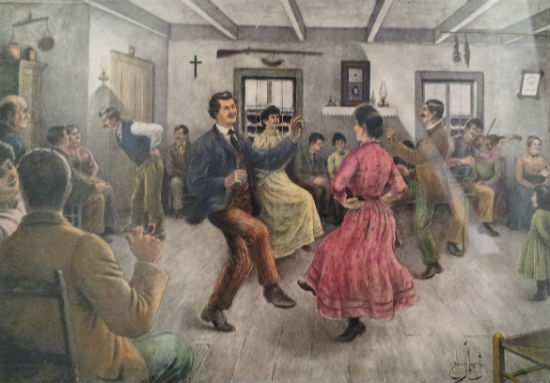

Son histoire culturelle remonte au début de la colonisation. Les premiers colons, bons vivants, aimaient se rencontrer pour échanger. Ils se réunissaient dans leurs chaumières pour festoyer surtout lors des longues soirées d’hiver. La transmission orale jouera un rôle crucial dans la préservation des chansons traditionnelles.

Les villages les plus populeux accommodaient avec ses auberges qui servaient de lieux de rassemblement populaires, de refuges pour se réchauffer, boire et jouer aux cartes, et ce surtout en hiver. Cependant, elles étaient aussi associées à des bagarres, des duels et parfois même à des activités criminelles.

La période 1840-1940

À la suite la crise des patriotes, la ferveur pour le catholicisme au Québec triomphe. La vie religieuse s’intensifie donnant au clergé une emprise sur tous les aspects de la société. C’est ainsi que l’église encadrera rigoureusement la population afin de la maintenir la morale chrétienne, stigmatisant de ce fait toute forme de détournements de la pensée chrétienne par la censure de la littérature, du théâtre et des spectacles de variétés.

Évolution de la pensée culturelle

La paroisse est certainement l’endroit où l’influence est la plus sensible. Le curé domine la population et la maintient dans la foi. Ce rôle important qu’il détient, prend appui sur la confiance puisqu’il est la personne la plus instruite de la paroisse.

C’est sous son influence que la population, généralement rurale, se rencontre sur le perron de l’église après la messe et pour se divertir, les habitants se rejoignaient, parfois dans leurs maisons, pour fêter, danser et chanter aux sons des violoneux lors d’évènements organisés.

Il fallut l’arrivée de l’ère industrielle pour voir apparaitre des représentations publiques. (spectacles en plein air)

Le théâtre

Le théâtre demeurait toutefois une activité réservée aux anglophones jusqu’à la fin du XIXe siècle, puisque les pièces sont jouées presque exclusivement en anglais. Le clergé catholique tentait par tous les moyens d’éloigner ses ouailles des théâtres, puisqu’il considérait dangereux et immoraux ces endroits où les spectateurs sont plongés dans la noirceur pendant quelques heures.

Le théâtre demeurait toutefois une activité réservée aux anglophones jusqu’à la fin du XIXe siècle, puisque les pièces sont jouées presque exclusivement en anglais. Le clergé catholique tentait par tous les moyens d’éloigner ses ouailles des théâtres, puisqu’il considérait dangereux et immoraux ces endroits où les spectateurs sont plongés dans la noirceur pendant quelques heures.

Cinéma

Le clergé québécois mènera la charge au début du XXe siècle contre la diffusion du septième art. Cette bataille épique se situent au cœur des transformations qui ont lieu au Québec au cours des années 1920 et 1930. Cette période voit bouger la province dans plusieurs secteurs.

Les salles elles-mêmes étaient mauvaises pour la santé physique, surtout celles des enfants, car elles étaient un lieu de « propagation de maladies contagieuses » et constituaient souvent « des trappes à feu ». Cette lutte connaîtra son point culminant en 1927, après l’incendie du Laurier Palace. Finalement, la loi de 1928 interdira l’entrée des salles à tous les moins de seize ans. Les enfants ne sont pas pour autant privés complètement de cinéma. Ils pourront assister aux séances présentées dans les salles paroissiales et dans les écoles, avec la généralisation du film en format de 16 millimètres.

Les salles de cinéma connaissent leur apogée jusqu’au au début des années 1950 avant d’être fragilisées, elles aussi par l’avènement du petit écran en 1952.

Source : Église et cinéma au Québec GrandQuebec.com

Les boîtes de nuit

La fin des années 1920, on retrouve à Montréal plusieurs boîtes de nuit et clubs très courus propulsés par la prohibition américaine, les cabarets montréalais reçoivent des artistes de grande renommée venus des États-Unis et de la France pour s'y produire.

La fin des années 1920, on retrouve à Montréal plusieurs boîtes de nuit et clubs très courus propulsés par la prohibition américaine, les cabarets montréalais reçoivent des artistes de grande renommée venus des États-Unis et de la France pour s'y produire.

Montréal devint une ville festive, célèbre pour ses spectacles de jazz et ses talents émergents québécois. Cependant, la popularité des cabarets a décliné avec l'arrivée de la télévision et les campagnes de répression publique.

L’église fut plus permissive à la période d’après-guerre, puisqu’elle acceptera quelques spectacles dans leurs sous-sols paroissiaux tel que la troupe Jean Grimaldi qui offrait des spectacles de type soirée du bon vieux temps dans la province.

L’âge d’or du folklore (1900-1940) : Cette période voit l’émergence de figures emblématiques comme La Bolduc, qui intègre des éléments de la vie quotidienne et de l’humour dans ses chansons. La radio et les enregistrements sonores contribuent à sa diffusion.

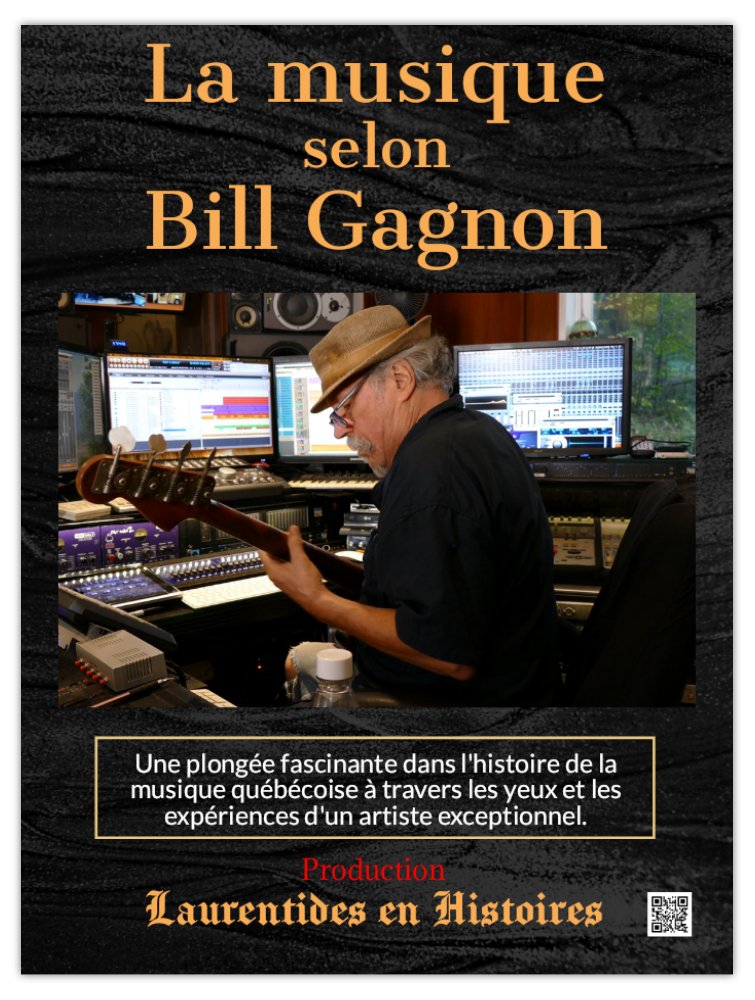

C’est vraiment après la période Duplessiste que la région Laurentienne pris son envol et se démarqua des autres régions.

La Révolution tranquille

Les années 1960 et 1970 ont vu une explosion de créativité

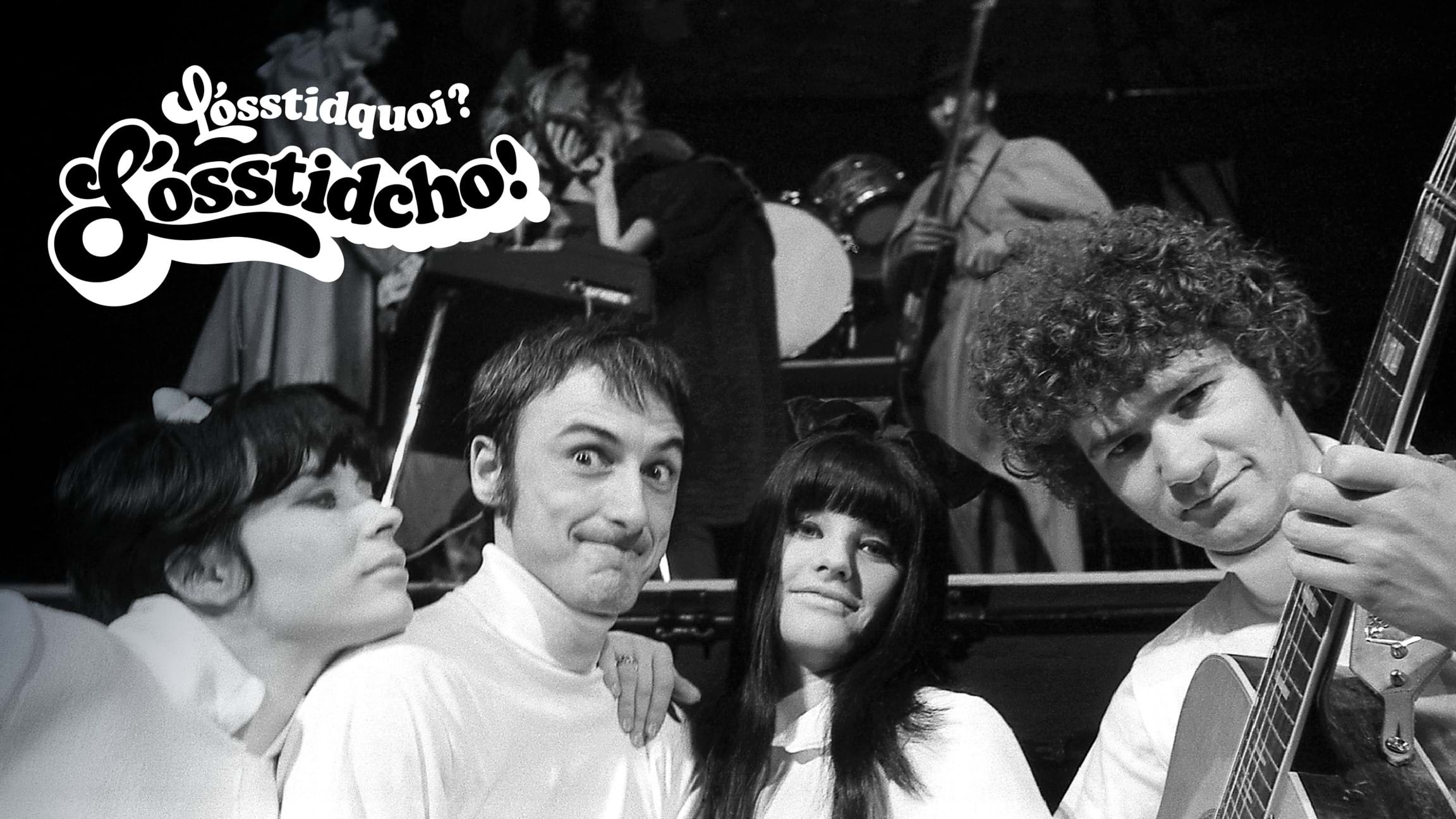

Un réseau de salles de spectacles plus développé, l’influente télévision et les journaux à potins artistiques lancent au Québec une industrie de la musique florissante. La chanson est au cœur de l’affirmation nationale dans les années 1970. Le virage rock de Robert Charlebois avec la création de L'Osstidcho (1968) imprime un tournant majeur à la musique et le au spectacle québécois, introduisant des éléments de contre-culture et valorisant la langue et l'identité québécoises.

À partir des années 1980, l'industrie se diversifie en intégrant des formules comme l'humour et l'improvisation, tout en explorant des thèmes plus intimistes.

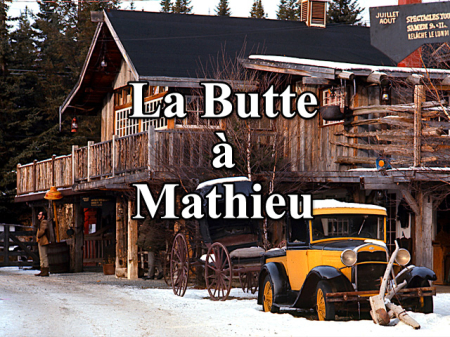

Les Laurentides reconnues pour leur leadership en tourisme de villégiature quatre saisons jouera un rôle culturel avec ses salles de spectacles qui permirent à tant d’artistes de s’illustrer, leur ouvrant la scène internationale.