Le phénomène yé-yé est un courant musical ayant émergé au début des années 1960 et qui permit, tout comme la période des chansonniers, l'émergence d'un très grand nombre de chanteurs et chanteuses, en solo et en groupes.

Le phénomène yé-yé est un courant musical ayant émergé au début des années 1960 et qui permit, tout comme la période des chansonniers, l'émergence d'un très grand nombre de chanteurs et chanteuses, en solo et en groupes.

La carrière de la majorité d'entre eux fut éphémère. Tous n'ont pas connu la gloire éternelle. Pour quelques-uns, toutefois, la période yé-yé marquera le début d'une longue aventure dans le monde du spectacle.

Le yé-yé

L'expression est usitée en France et au Québec et vise à désigner, généralement, une musique ou une chanson adaptée d'un succès anglo-saxon, alors très prisée par la jeunesse du baby boomer née après la Seconde Guerre mondiale.

Les groupes québécois

Les groupes québécois

Une multitude de groupes, de chanteurs et de chanteuses, ont pris d’assaut les radios, la télévision et l’industrie du disque. À l’émission Jeunesse d’aujourd’hui, par exemple, ils reprennent le plus souvent des succès britanniques ou américains, qu'ils traduisent en français, leur donnant ainsi une saveur sonore locale.

Une multitude de groupes, de chanteurs et de chanteuses, ont pris d’assaut les radios, la télévision et l’industrie du disque. À l’émission Jeunesse d’aujourd’hui, par exemple, ils reprennent le plus souvent des succès britanniques ou américains, qu'ils traduisent en français, leur donnant ainsi une saveur sonore locale.

La popularité du yé-yé est propulsée par les ventes monstres des 45 tours, format privilégié chez plusieurs de ces groupes.

Afin de se démarquer, certains des groupes se costument et avec le temps, la longueur des chevelures s’allonge. « Ça choquait les gens de voir cette de la jeunesse ainsi s’affirmer ».

Vers la fin des années 1960, on dénombre près de 800 groupes yé-yé au Québec; et ils deviennent plus rock et plus assumés. Les week-ends, des centaines de jeunes se retrouvent dans les salles de danse pour danser en écoutant ces nouveaux succès.

Cependant, à la fin de cette décennie, le paysage musical sera transformé par l'Osstidcho de Robert Charlebois, Louise Forestier et les autres.

Ce sera la fin du yé-yé et des boîtes à chansons et le début d'une nouvelle ère pour la chanson. Plusieurs musiciens qui auront marqué la musique québécoise dans les années 1970-1980 ont commencé leur carrière dans un groupe yé-yé.

Balado.

Félix B. Desfossés raconte comment ce mouvement musical s’est éteint. Également dans cette balado, il explique pourquoi le terme « yéyé » était péjoratif lors des débuts de ce mouvement. Le référendum

Le référendum

La victoire du « Non » au référendum de 1980 sur l'indépendance du Québec a jeté une douche froide sur la communauté artistique qui s’était majoritairement tournée vers la souveraineté. Forts d’une culture québécoise d’authenticité et de pertinence bien établie pour les générations suivantes les artistes québécois se démarquent en créant un espace distinctif pour la chanson francophone.

L’époque des groupes aura influencé de nouveaux genres musicaux allant du rock au folk, jazz, psychédélique, électro-pop, dance et plus.

L’arrivée de l’Electronic dance music appelée EDM, musique produite par des Disk-Jokeys, créera une musique unique entrainant l’ouverture des discothèques dans les années 70 qui remplaceront progressivement les groupes dans les bars.

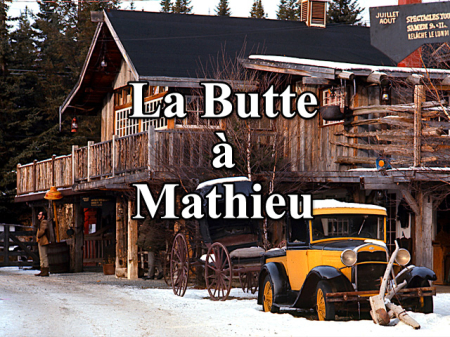

Les Laurentides qui possédaient un réseau réputé pour ses salles de divertissements, n’échapperont pas à ce courant musical mondial.

Le disco devient avec un mode de vie et un style vestimentaire.

Le disco devient avec un mode de vie et un style vestimentaire.

Les mentalités changeaient, c’est l’époque où l’on procède à l’ouverture de vastes discothèques, de brasseries, de pianos bars, de bars saloon avec danseuses érotiques et gogo boys. Des hôtels transformaient leurs grandes salles de spectacle afin de les adapter à cette nouvelle mode.

Pour n’en mentionner que quelques-unes, il y a eu le Chantecler, l’Hôtel Lapointe, l’Hôtel Lesage, l’Hôtel Pigale et plusieurs autres. L’industrie du divertissement fonctionne alors à plein régime.

Les habitudes de fréquentation de la population changeront au fil du temps. Les discothèques établies dans les années 1980 se font ensuite détrôner par la mode les spectacles d’humour.

Depuis le développement d’Internet dans les années 1990, la société fut se transforme en profondeur. La culture du divertissement change encore. L’arrivée d’Internet haute vitesse et des médias sociaux n’est pas étrangère à une baisse d’achalandage dans les salles de spectacle

Depuis le développement d’Internet dans les années 1990, la société fut se transforme en profondeur. La culture du divertissement change encore. L’arrivée d’Internet haute vitesse et des médias sociaux n’est pas étrangère à une baisse d’achalandage dans les salles de spectacle

Progressivement, plusieurs établissements de la vie nocturne québécoise fermeront leur guichet. Le resserrement des règles concernant l’alcool au volant et la pression exercée auprès des autorités locales pour la baisse du niveau du bruit, expliqueraient, en partie leur disparition.

L’irruption de la pandémie de la COVID-19 en 2020 ébranle durement le milieu culturel. Elle entraînera des fermetures tandis que certains opérateurs de salles arrivent difficilement à retrouver leur rythme d’avant la pandémie.

Cependant la chanson québécoise continue d’évoluer, intégrant des genres musicaux variés comme le rap, le rock alternatif et la musique électronique. Elle reste le socle de l’identité culturelle du Québec malgré l’immense popularité des contenus anglophones étrangers.