Nous sommes les témoins impuissants du dépérissement et de la disparition d’édifices à caractère historique et ce malgré les protestations de quelques citoyens.

Nous sommes les témoins impuissants du dépérissement et de la disparition d’édifices à caractère historique et ce malgré les protestations de quelques citoyens.

Je vous cite donne comme exemple le manoir seigneurial de Mascouche, qui était situé au cœur d’un site patrimonial tricentenaire et qui a été détruit par la municipalité. Acquis par la Ville de Mascouche en 2015, cet ensemble datant du 18e siècle n’a cessé de se détériorer faute d’entretien. Voir article GiBou

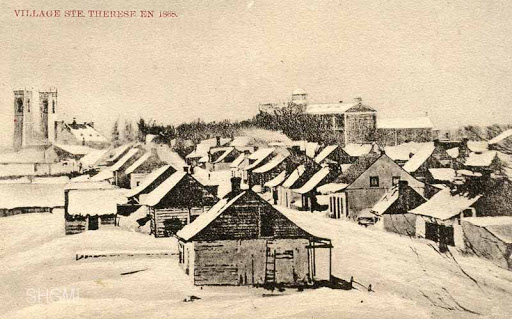

Nous pouvons affirmer que la province de Québec n’a pas réussi à préserver des lieux reflétant nos origines ancestrales; je parle ici des nombreux incendies qui ont réduit en cendres des villages et des villes telles les villes de Montréal en 1765, 1852, de Québec en 1845, 1866, de Trois-Rivières en 1908 et tant d’autres. Il y a eu des inondations, le manque d’entretien des bâtiments et le manque d’intérêt à la conservation. Voir L’hécatombe des années 1960.

Nous pouvons affirmer que la province de Québec n’a pas réussi à préserver des lieux reflétant nos origines ancestrales; je parle ici des nombreux incendies qui ont réduit en cendres des villages et des villes telles les villes de Montréal en 1765, 1852, de Québec en 1845, 1866, de Trois-Rivières en 1908 et tant d’autres. Il y a eu des inondations, le manque d’entretien des bâtiments et le manque d’intérêt à la conservation. Voir L’hécatombe des années 1960.

L’évolution de la pensée nationaliste

L’idée de promouvoir l'identité et les valeurs distinctives du Québec, tel que ses traditions, sa culture, sa langue française, et ses droits historiques, évoluera au fil du temps, passant du nationalisme canadien-français au nationalisme spécifiquement québécois.

Au XIXe siècle, le nationalisme québécois s'est d'abord inscrit dans la mouvance du nationalisme canadien-français et des traditions héritées de la Nouvelle-France. Au XXe siècle, la Révolution tranquille des années 1960 a marqué un tournant important, avec l'émergence d'un nationalisme québécois lié au projet d'émancipation politique du Québec.

O n n’entend de moins en moins de ces réflexions sur la place publique :

n n’entend de moins en moins de ces réflexions sur la place publique :

« Je ne comprends pas l'intérêt de préserver ces vieilles bâtisses. Quand un bâtiment est en trop mauvais état, il est inutile d'essayer de le réparer. Il ne faut pas non plus bloquer le progrès pour quelques vieilles maisons. Si les gens veulent garder de vieilles maisons, c'est leur droit mais ce n'est pas aux contribuables à payer. »

Comme c’est presque toujours le cas, l’état de délabrement avancé d’un édifice laissé à l’abandon pendant plusieurs années sert de justification à l’octroi d’un permis de démolition. C’est même devenu la stratégie de certains promoteurs qui lorgnent des terrains occupés par des édifices historiques, souvent bien situés. Ils choisiront toujours la démolition.

Expropriations

P armi les facteurs qui provoque le plus de destructions massives de biens patrimoniaux, c’est l’expropriation pour des fins d’utilité publique par les gouvernements, (surtout les ministères fédéraux et québécois des Transports) et les municipalités.

armi les facteurs qui provoque le plus de destructions massives de biens patrimoniaux, c’est l’expropriation pour des fins d’utilité publique par les gouvernements, (surtout les ministères fédéraux et québécois des Transports) et les municipalités.

L’un des pires massacres patrimoniaux a eu lieu dans le sud des Basses Laurentides lors de l’expropriation des villages de cette région maintenant connu sous le nom de Mirabel. Plus de 10 000 personnes ont été déracinées par une expropriation massive de 97 000 acres de terres parmi les plus fertiles du Québec. Cette expropriation a touché 14 municipalités et villages, entraînant la démolition de nombreuses habitations et la perte de biens patrimoniaux fort précieux.

Les effets néfastes de cette monstrueuse expropriation sont encore perceptibles et les séquelles du démembrement des villes et villages de cette région sont de plus en plus évidentes sur le plan de la sauvegarde du patrimoine.

Vandalisme : destruction, dégradation et détérioration

Vandalisme : destruction, dégradation et détérioration

Il y a beaucoup d’actes de vandalisme qui sonnent le glas de notre patrimoine. Des gens persistent à détruire, dégrader ou détériorer le bien d’autrui non supervisé avec l’intention de nuire et cela gratuitement et sans raisons. Les graffitis, la détérioration d’établissements publics, le bris de vitres jusqu’à l’incendie des propriétés ne sont-ils pas les pires attaques que l’on puisse faire au patrimoine aux cimetières et aux œuvres d’art ?

Avant que notre paysage historique disparaisse, que nos clochers s’affaissent et que la mémoire de nos ancêtres se dissipe à tout jamais, exprime l’espoir que nos élus municipaux auront pris prennent le temps de prévenir la disparition totale de ce qui reste du patrimoine de nos ancêtres.

Je vous laisse sur quelques articles et balados qui retracent l’évolution de l’opinion publique suite à la destruction de la Maison Boileau, une perte majeure qui provoqua la refonte de la Loi sur le patrimoine.

Je vous laisse sur quelques articles et balados qui retracent l’évolution de l’opinion publique suite à la destruction de la Maison Boileau, une perte majeure qui provoqua la refonte de la Loi sur le patrimoine.

- Le gouvernement Legault veut mieux protéger le patrimoine bâti au Québec Radio-Canada Publié le 29 octobre 2020

- La destruction sauvage de la maison Boileau ne doit pas avoir été vaine Le Devoir Publié le 3 décembre 2018

- Maison Boileau: Chambly a enfreint son propre règlement Le Devoir Publié le 28 novembre 2018

Photos Journal de Chambly

Photos Journal de Chambly