Une des premières tentatives de préservation patrimoniale à grande échelle au Canada, remonte à 1875, quand le gouverneur général Lord Dufferin intervient pour sauvegarder et rehausser les fortifications de la ville de Québec.

Une des premières tentatives de préservation patrimoniale à grande échelle au Canada, remonte à 1875, quand le gouverneur général Lord Dufferin intervient pour sauvegarder et rehausser les fortifications de la ville de Québec.

Au lieu de permettre leur démolition, ce que souhaitent alors des gens d'affaires locaux, Dufferin fait reconstruire les murs qui tombent en ruines et ajouter des nouveaux éléments caractéristiques. Dans l'esprit de l’époque, Dufferin vise surtout à améliorer le côté pittoresque de la cité : selon lui, c'est la notion de ville ceinturée qui importe, pas nécessairement les fortifications en pierre elles-mêmes.

Un siècle après l'intervention de Dufferin à Québec, on procède à la revitalisation du bord de mer à Halifax, dans le cadre d'une des plus ambitieuses entreprises de conservation patrimoniale jamais réalisées au Canada. Des entrepôts et bâtiments commerciaux délabrés sont remis en état. Une fois les travaux de restauration terminés, il en résulte un nouveau lieu de commerce historique.

Au Canada, la conservation (« préservation » aux États-Unis) vise normalement à identifier, à protéger et à faire connaître les éléments estimés de l'environnement bâti, soit les édifices, les structures et les sites créés tout au long de la vie évolutive du Canada.

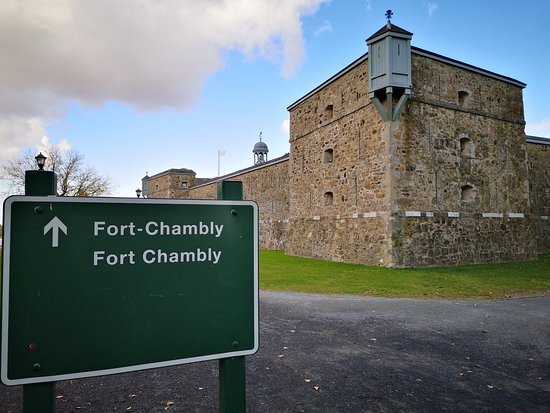

Au Québec, le fort Chambly fut restauré grâce à une initiative privée en 1882-1883.

Les initiatives concertées de préservation du patrimoine demeurent relativement rares au Canada avant le début du XXe siècle.

Avant que les défenseurs du patrimoine aient voix au chapitre et structurent leurs interventions, il aura fallu attendre des mesures telles la mise sur pied du Comité de préservation des lieux panoramiques et historiques du Canada (1900), de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (1919) et de la Commission des biens culturels du Québec (1922), ainsi que la loi visant la protection des artefacts autochtones de la Colombie-Britannique (1925).

Parcs Canada fut établie en 1911 sous la gouverne du le ministère de l'Intérieur en tant qu’agence des parcs du Dominion, devenant ainsi le premier service de parcs nationaux au monde. L'agence était auparavant connue sous le nom de « Service canadien des parcs ». Les activités de Parcs Canada sont réglementées par l'autorité de la loi sur les Parcs nationaux, qui fut instaurée en 1930, pour être ensuite amendée en 1988. Il existe présentement 1004 lieux historiques nationaux au Canada, répartis dans toutes les provinces et territoires canadiens. Parmi eux, 171 sont administrés par Parcs Canada.

Parcs Canada fut établie en 1911 sous la gouverne du le ministère de l'Intérieur en tant qu’agence des parcs du Dominion, devenant ainsi le premier service de parcs nationaux au monde. L'agence était auparavant connue sous le nom de « Service canadien des parcs ». Les activités de Parcs Canada sont réglementées par l'autorité de la loi sur les Parcs nationaux, qui fut instaurée en 1930, pour être ensuite amendée en 1988. Il existe présentement 1004 lieux historiques nationaux au Canada, répartis dans toutes les provinces et territoires canadiens. Parmi eux, 171 sont administrés par Parcs Canada.

En mars 1922, le gouvernement de la province de Québec confiait à la Commission des monuments historiques, le mandat de la conservation des monuments et des objets ayant un intérêt historique ou artistique. Pendant près de 40 ans, cette institution a assumé seule, la responsabilité de la sauvegarde et de la mise en valeur des monuments historiques de la province. La première loi québécoise adoptée pour favoriser la protection d'éléments patrimoniaux québécois, c’est la Loi relative à la conservation des monuments et des objets d'art ayant un intérêt historique ou artistique. Cette loi a été présentée à l'Assemblée législative par le secrétaire de la province.

En mars 1922, le gouvernement de la province de Québec confiait à la Commission des monuments historiques, le mandat de la conservation des monuments et des objets ayant un intérêt historique ou artistique. Pendant près de 40 ans, cette institution a assumé seule, la responsabilité de la sauvegarde et de la mise en valeur des monuments historiques de la province. La première loi québécoise adoptée pour favoriser la protection d'éléments patrimoniaux québécois, c’est la Loi relative à la conservation des monuments et des objets d'art ayant un intérêt historique ou artistique. Cette loi a été présentée à l'Assemblée législative par le secrétaire de la province.

- La popularité de la ville coloniale de Williamsburg en Virginie, restaurée et reconstruite (travaux entrepris en 1926), influence la création de plusieurs « musées en plein air », où les visiteurs peuvent déambuler parmi les bâtiments anciens restaurés et des répliques modernes, tandis que des animateurs en costume d'époque font revivre le quotidien ancestral.

- L’inspiration traverse la frontière. Ainsi, on crée ainsi des musées en plein air un peu partout au Canada. On voit les résultats, notamment à Upper Canada Village en Ontario (années 50 et 60) et la reconstitution d'une partie de la forteresse de Louisbourg en Nouvelle-Écosse (commencée en 1961) et qui devient la plus grande réalisation du genre en Amérique du Nord. Les travaux de restauration et de reconstruction à une grande échelle comme à Louisbourg, reposent sur des recherches historiques poussées, subventionnées par le gouvernement fédéral. Ainsi, historiens, archéologues, architectes et ingénieurs ont contribué à reproduire des éléments emblématiques du passé, avec toute l'objectivité fondée sur leurs connaissances et leurs études universitaires.

- En 1929, le gouvernement fédéral procède au classement de trois premiers monuments historiques : la maison des Jésuites-de-Sillery, l'église de Notre-Dame-des-Victoires et le château De Ramezay.

- En 1935, l'Assemblée législative du Québec adopte la Loi sur l'Île d'Orléans pour protéger le caractère traditionnel de ce berceau du peuplement situé au cœur de la vallée du Saint-Laurent et mis en péril par la construction d'un pont.

Le gouvernement fédéral adopta en 1953 la Loi sur les lieux et monuments historiques qui fut amendée deux ans plus tard, pour permettre la désignation des bâtiments ayant un intérêt architectural au titre de lieux historiques nationaux. Néanmoins, à la fin des années 60, on compte à peine quelques dizaines d'édifices dont la valeur architecturale est ainsi reconnue. Aucun gouvernement provincial n'applique des critères définis à cet égard et il n'existe pratiquement nulle part de règlements municipaux visant à désigner les bâtiments patrimoniaux et à les protéger en permanence contre une menace de démolition.

- Les années 70 marquent le début d'un changement de cap radical. Dans la décennie suivant les entreprises privées, commencent peu à peu vers à porter intérêt à ce secteur afin de profiter du créneau intéressant que représente la réutilisation des bâtiments patrimoniaux, une préoccupation émergeant avec la montée du nationalisme et de l'intérêt pour l'histoire.

- Entre la fin des années 60 et le début des années 80, on procède aussi au réaménagement complet de quartiers urbains historiques, notamment grâce à des investissements privés (Le Vieux-Montréal).

- La création du ministère des Affaires culturelles en 1961 modifie progressivement le rôle de la Commission des monuments historiques et mène à l’adoption, en 1972, de la Loi sur les biens culturels et à la création de la Commission des biens culturels du Québec, un organisme dont le rôle devient consultatif.

- Plusieurs petites municipalités emboîtent le pas et participent, à des programmes fédéraux et provinciaux de revitalisation de leur rue principale, mis en place à la fin des années 70 et 80. Dans des initiatives du genre, le patrimoine local sert de catalyseur pour stimuler les affaires dans les quartiers commerciaux. Les écomusées fleurissent comme celui qu'on trouve en Beauce.

Durant cette période, le Canada accède au rang des pays mondialement concernés par les questions de conservation. En ratifiant en 1976 la Convention pour la protection du patrimoine mondial,culturel et naturel (la Convention sur le patrimoine mondial de 1972), le gouvernement fédéral s'engage à préserver les sites du patrimoine mondial au Canada, ce qui implique des normes les plus rigoureuses.

Durant cette période, le Canada accède au rang des pays mondialement concernés par les questions de conservation. En ratifiant en 1976 la Convention pour la protection du patrimoine mondial,culturel et naturel (la Convention sur le patrimoine mondial de 1972), le gouvernement fédéral s'engage à préserver les sites du patrimoine mondial au Canada, ce qui implique des normes les plus rigoureuses.- En 1998, cette liste compte 12 sites culturels et naturels canadiens, dont le quartier historique de Québec, ajouté en 1985 vu son importance en tant que chef-lieu militaire, administratif, religieux et culturel de l'empire français au Nouveau Monde.

Depuis le début du XXe siècle, le champ d'application de la conservation du patrimoine s'est élargi considérablement, surtout durant les dernières décennies. Désormais, il englobe des bâtiments modestes, d'architecture « vernaculaire », et des emplacements industriels, des complexes incluant des quartiers complets et des secteurs historiques, de même que des éléments naturels et culturels inter reliés, qualifiés de « paysages culturels ». Ils sont maintenant reconnus comme des joyaux de notre patrimoine,

Depuis le début du XXe siècle, le champ d'application de la conservation du patrimoine s'est élargi considérablement, surtout durant les dernières décennies. Désormais, il englobe des bâtiments modestes, d'architecture « vernaculaire », et des emplacements industriels, des complexes incluant des quartiers complets et des secteurs historiques, de même que des éléments naturels et culturels inter reliés, qualifiés de « paysages culturels ». Ils sont maintenant reconnus comme des joyaux de notre patrimoine,

- Pour donner suite à l’adoption de la Loi sur le patrimoine culturel en 2011, le Conseil du patrimoine culturel du Québec succède à la Commission des biens culturels et poursuit avec rigueur et ouverture son mandat auprès du ministre de la Culture et des Communications.

- 2010: Dépôt du projet de loi 82 – Loi sur le patrimoine culturel.

- 2011: Adoption de la Loi sur le patrimoine culturel : création du Conseil du patrimoine culturel du Québec, qui succède à la Commission des biens culturels du Québec.

- 2012: Entrée en vigueur de la Loi le 19 octobre 2012.

2021: Modification de la Loi sur le patrimoine culturel.

Source : Conservation du Patrimoine, | l'Encyclopédie Canadienne